Кёльн 1242.

Рыночная площадь была забита людьми до отказа. Шум стоял неввобразимый. Оно и понятно: не так часто в один день казнили сразу двоих, еще и ТАКИХ двоих. Говорят даже, что Конрад вон Хохштаден, архиепископ Кёльнский, сам присутсувовал на следствии и что сам же, ужаснувшись деяниям этих двоих, требовал у верховного судьи смертного приговора для обоих.

По толпе волной пронесся шум – „Везут! Везут“. Людское море стало раздаваться, разрезаемое движущейся от городской ратуши процессией. Впереди на медленно движущейся повозке – лошадь вели под уздцы два полусонных кнехта – сидел, закованный в кандалы, первый приговоренный. Им был отец Максимиллиан, точнее, бывший отец Максимиллиан, тридцатилетний священник из церкви св. Доменика, не справившийся с демонами, заставлявшими его насиловать и убивать мальчиков, исповедовавшихся у него. Из леденящих душу подробностей (кто знает, насколько они были правдивыми – молва людская не знает пощады,а кроме того, весьма изобретательна на самые жуткие

истории) было известно, что шептал он, зажимая рукой рот насилуемым, апологетические строки св. Августина из Тагасте „…crede, ut intelligas…“* а убивая – душил, руками детей душил, богоотступник – якобы, приговаривал „usus magister est optimus“**.

И кто бы мог подумать?! Лицом святой Отец был благоприятен, улыбчив и тих в разговоре. Голубые выпуклые выразительные глаза приятно контрастировали с темными, слегка вьющимися волосами. Прихожане отмечали его доброту и смирение перед Господом. Вот и сейчас сидел он в повозке, улыбаясь своей легкой полуулыбкой, даже не пытаясь отмахиваться от летящих в него гнилых яблок, а то и небольших камней. Видно только было, что улыбка эта – гримаса человека рассудком уже повредившегося, а, может, и не бывшего никогда среди нас – людей нормальных и обыкновенных. Несколько наиболее удачно брошенных камней уже попортили благообразное лицо преступника:

левый глаз заплыл, по лбу протянулась ниточка крови, которая редкими каплями стекала у него с подбородка.

А еще рассказывали, что пойман он был „на горячем“. В то время, как душил он очередную жертву, в комнату его вошел отец Блазиус, который и усмирил бушующих демонов отца Максимиллиана, огрев того тяжелым деревянным табуретом. Повозку с преступником окружали шесть ландскнехтов, по трое с каждой стороны. Спасаясь от летящих камней, они подняли свои щиты, превратившись в неуклюжих, громко ругающихся, железноголовых черепах.

Следом за повозкой с маньяком-священником трусил рыжий жеребец, неся на себе грузного всадника – верховного судью с медальным выражением на грубо вытесанном, красном лице аппоплексика. Он был укутан соответсвенно случаю в кроваво-красную судейскую мантию. Под мантией виднелись черные туника и штаны, с красным атласом в прорезях воланов и в черную же плоскую судейскую шапочку.

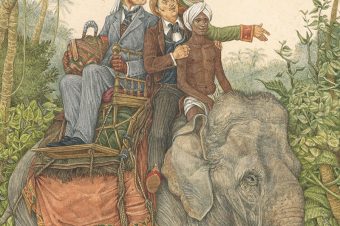

Во повозке, следовавшей за судьей, везли второго приговоренного. Им был Отто Кузнец, которого собирались казнить за то, что забил до смерти сборщика податей, предложившего тому омерзительную, как поговаривали, сделку. А случилось, вроде бы, вот что. Когда сборщик пришел за очередным налогом, кузнец, дела которого шли далеко не блестяще, попросил об отсрочке, на что тот ответствовал, что согласен и на большее – забыть о податях за этот год – при условии, что Отто разрешит ему пользоваться некоторыми услугами тринадцатилетней дочери его – Эльзы, не по годам развитой, красивой белокурой девушки. Дальнейшего Кузнец слушать не стал, а пустил в ход свои огромные красные кулаки…

Теперь, почесывая сбившуюся в клочья, рыжеватую бороду и понуро глядя на беснующийся народ исподлобья, сидел он в повозке, везущей его к месту казни. Толпа же провожала его сочувственными взглядами и криками. Некоторые женщины взыхали и плакали. Ландскнехтам, сопровождающим его повозку повезло больше – камни в нее не летели. Хотя именно это преступление вызвало гораздо больший гнев архиепископа, нежели деяния отца Максимиллиана, посокльку, как объяснил сам фон Хохштаден „Поступок сей противодействием законной власти Кельна оценен должен быть, а посему наказан по всей строгости законов наших. Отец Максимиллиан – убийца, однако болен, и отрубить ему голову – всего лишь излечить его от болезни, лишить же головы негодяя Отто – излечить от скверны неповиновения властям, что видится мне много более важным в нашем деле!“

Процессия тем временем достигла сколоченного со всей старательностью помоста, из которого, наводя на толпу круто замешанный на предвкушении ужас, росла плаха. Палач стоял рядом, опираясь на свой огромный меч, лицо его было закрыто черной тряпицей с прорезями для глаз. Повозки со скрипом остановились. Верховному судье помогли спешиться. К нему подошел священник – им был отец Блазиус. Они о чем-то посовещались, постоянно оглядываясь на собор. Ждали архиепископа. Конрад фон Хохштаден появился вовсе не со стороны собора. Он прибыл верхом в сопровождении трех рейтаров, взбивая клубы пыли со стороны реки. Спешившись, он, сопровождаемый стражей, медленно подошел к судье со священником, которые, поклонившись, начали наперебой говорить. Отметающее движение руки фон Хохштадена с зажатой в ней кожаной перчаткой заставило их немедленно замолчать. Отец Блазиус поискал глазами в толпе, махнул призывно рукой. Из толпы вышли два герольда с фанфарами. Вымпелы уныло глядящих в землю фанфар волочились в пыли. Издалека было видно, что оба герольда подготовились к выступлению изрядным количеством пива или вина. Нестройный, вялый звук фанфар возвестил о начале представления. Оставалось лишь надеяться, что палач находится в лучшем расположении духа и телесной кондиции и скучным будет лишь начало. Двое стражников, пыхтя и отдуваясь, притащили архиепископу неизвестно откуда взявшийся громоздкий тяжелый стул. Из-под шлемов у стражников струился пот. Они грохнули стул прямо перед помостом и архиепископ степенно опустился на него. Казнь могла начинаться!

Ландскнехты сдернули с повозки отца Максимиллиана и затащили по надежно сработанной деревянной лесенке на помост. Следом взошли судья и священник. Пока судья разворачивал свиток с приговором, читал его, а отец Блазиус возносил молитву Господу и отпускал грехи осужденному, тот, стоял не двигаясь, глядя в одну точку немигающими глазами. Странная его полуулыбка не сходила с лица. Когда ландскнехты подошли к отцу Максимиллиану, положив руки ему на плечи, придавливая его вниз, туда к плахе, он удивительно проворно стряхнул их, вздернул подбородок и, глядя в небо, поскреб себя по горлу – было видно как ходит под пальцами острый кадык. Потом он сам стал на колени и положил голову на плаху. Звенящая тишина воцарилась над рыночной площадью. Палач медленно подошел к плахе. Расставил широко ноги, утверждаясь над грешником. Примеряясь, приставил к шее отца Максимиллиана меч. Убрал меч, наклонился к нему, слегка подвинул за плечо к центру плахи, подправил стоящую рядом плетеную корзину. Медленно поднялось широкое лезвие над рыночной площадью. В нем искаженно отразилась замершая толпа… Свист – хруст – стук. Голова преступника шлепнулась в корзину рядом с плахой. С шипением рванулась толстая струя темной крови. Обезглавленное тело, суча ногами повалилось на помост. Первый акт правосудия состоялся!

Пока утаскивали обезглавленное тело и палач обтирал грязноватой тряпицей свой меч, Конрад фон Хохштаден поманил к себе отца Блазиуса. Священник подобострастно склонился к архиепископу, слушая того с преувеличенным вниманием. Затем фон Хохштаден снова помахал перчаткой, отсылая проинструктированного служителя церкви. Тот направился прямиком к сидящему на повозке под охраной двух ландскнехтов, Отто и принялся того горячо в чем-то убеждать. Кузнец, было видно по всему, почти не слушал отца Блазиуса, невидяще уставившись на свои, лежащие на коленях, скованные руки. Только однажды, подняв глаза и тоскливо посмотрев тому в лицо, отрицательно помотал головой. Священнник же продолжал с удвоенной горячностью, судя по его страстной жестикуляции, все чаще аппелируя к небу и Господу. Кузнец слушал молча. Потом, в очередной раз, вскинув глаза на отца Блазиуса, коротко ответил. Тот, мгновенно покраснев до корней волос, еще несколько секунд оторопело моргал, глядя на Кузнеца, затем круто развернулся и, пожимая плечами пошагал с докладом к архиепископу.

Выслушав, архиепископ велел продолжать представление. Кузнеца Отто втащили на помост. Судья зачитал приговор. За особое неповиновение городским властям и злостное нераскаяние в содеянном, кузнец приговаривался к четвертованию: отсечению правой руки, левой ноги и, затем уж, головы. Возмущение всколыхнуло толпу. Послышались гневные выкрики. Фон Хохштаден посмотрел в сторону негодующих кельнцев. Встал. Взмахнул рукой. Откуда-то сбоку, справа и слева, пространство между толпой и помостом стали заполнять ландскнехты с длинными пиками, одетые в тяжелые, боевые панцыри и кольчужные капюшоны под шарообразными касками. Они, выстроившись вдоль помоста, сцепили руки и сомкнули каплевидные щиты с гербом Кельна. Архиепископ опустился на стул. Вторая часть дьявольского спектакля началась…

Штуттгарт, 2009 год

– Сколько раз я тебе говорила, не спеши, не лезь, куда не знаешь, – испуганно говорила жена, отпаивая меня водой. Я лежал на полу, приподнявшись на локте, еще не понимая что произошло. Я занимался заменой одного из предохранительных автоматов в распределительном щитке. А потом … бах!! И я оказался на полу со стаканом холодной воды в руках. Передо мной на коленях стояла перепуганная жена моя Женя и побелевшими губами шептала, скорее сама себе: „все хорошо, ничего страшного, все уже прошло…“

– А что это было? – спросил я

– Тебя шарахнуло током… наверное, – неуверенно сказала Женя. – Был хлопок, ты вскрикнул и упал. Я же ничего не видела. Я на кухне была. Как ты? Тебе лучше?

– Я… – я пошевелил пальцами, покрутил головой, сел. – Я нормально. Все в порядке. Ничего не случилось.

– Как же, не случилось, – раздался рядом сварливый тоненький голосок, – я еле успел отбежать! Ты меня чуть не убил…

– Это кто у нас? – спросил я Женю, обернувшись на голос.

– Где? – она посмотрела в ту сторону

– Ну, только что… кто сказал, что я его чуть не убил?

– Ой, – она прижала ладошку ко рту. – Тебе плохо?

– Нет. А почему ты спрашиваешь? Все нормально. Так а кто это был?

– Никто. Никто ничего не говорил. Я боюсь. У тебя … и правда все нормально?

Она начинала меня раздражать.

– Да нормально все, нормально, – начал заводиться я, – но кто-то только что…

Что-то мягкое и пушистое подлезло под мою руку – наш кот Мартин, названный так из-за своей неумеренной полноты и неким, неуловимым сходством с партайгеноссе Борманом из Семнадцати Мгновений Весны. То есть с поэтом Визбором. Но кот походил на Мартина, а вовсе не на Юрия. Он посмотрел на меня в упор своими зелеными глазищами и … произнес:

– Я это был, я. Не таращись на меня так, а то Женька сейчас психиатричку вызовет. Делай вид, что ничего не происходит. Она-то мяуканье слышит, в отличие от тебя, током-ты-мой-ударенный…

Я переводил глаза с кота на жену и обратно, понимая, что: первое – я сошел с ума и причиной тому, видимо, удар током, повредивший мой, и без того слабенький, мозг; второе – жена это прекрасно понимает, но виду старается не подавать, хотя у нее это и плохо получается; третье – быть сумасшедшим довольно-таки приятно, ибо у меня появился новый собеседник, да еще и живущий со мной под одной крышей. (Общение – это то, чего мне иногда так не хватает!) и, наконец, четвертое: что, если вдруг это все-таки НЕ сумасшествие, то это еще гораздо хуже.

Я пытался понять ЧТО услышала только что Женя, если она, конечно, вообще что-то услышала. А Мартин сидел рядом, преданно глядя мне в глаза и молчал.

– Держи, – я протянул Женьке чашку и медленно, кряхтя, поднялся с полу.

– Кофе хочется, и сигарету. – Я поскреб себе шею. – Есть кофей в доме?

– Сейчас, милый, сейчас – Женя упорхнула на кухню.

Послышался стук дверей кухонных шкафов, чашечный перезвон, шелест фольги.

– Черт, кофе закончился – послышалось из кухни.

– Ничего, – крикнул я – сейчас сбегаю, уж очень кофе охота!

– Сиди дома – голос Жены был по-медсестрински суров – тебе нужен покой. Я сама схожу.

– Угу. Спасибо тебе. – Я был рад, что мне не надо было тащиться в магазин.

Женя, натягивая на ходу куртку, хлопнула входной дверью.

Я опасливо позвал:

– Мартин, кис-кис-кис… Ты где, котик.

– Я здесь, – раздалось снизу сзади. Кот стоял в дверном проеме между кухней и коридором. Нет все-таки я сошел с ума.

– Ты … говоришь?! Или мне кажется? Я сильно стукнулся головой? – В этот момент мне нестерпимо захотелось посмотреть на себя в зеркало. Мне на секунду показалось, что это могло бы вернуть мне мой ускользающий рассудок.

– Ты сильно стукнулся головой – ответил кот – сильно, однако тебе не кажется… То есть тебе много чего другого кажется , поверь мне, но только не это.

– Что кажется? – только и смог пролепетать я. Кот не просто разговаривал со мной. Он, как мне показалось, слегка хамил. А перед хамством я всегда тушуюсь.

– Тебе кажется, что ты – хороший художник, тебе кажется, что ты хороший муж и, наконец, тебе кажется, что ты хорошо ухаживаешь за своим четвероногим другом – он ткнул себя лапой в грудь – но все это совсем не так! Мало того, это, честное благородное слово, вовсе не полный перечень того, что тебе в этой жизни кажется!

Мартин рассержено замолчал и одарил меня весьма и весьма критическим взглядом.

Во дела! Мало мне Женьки, так меня еще и коты критикуют!

– Ты, между прочим, появился у нас всего два года назад – я уселся на кухонный табурет, взял сигарету.

– Что ты, животное можешь знать о моей этой жизни? – Удивительная штука! Только что говорящий кот казался мне симптомом сумасшествия, а сейчас, пару минут спустя, меня это даже не удивляет… Да и кот как-бы не чужой. Член, все-таки, семьи! – И вообще, скажика мне, животное, ты ВСЕГДА мог разговаривать или только что научился? И, пардон, человеческое восприятие действительности нашей скорбной, у тебя с рождения?

– Ну, во-первых я по-вашему не разговариваю – буркнул кот – это ты мо-нашему понимаешь. Евгения, коли нас бы сейчас услышала, офигела бы – ты мне по-русски, а я в ответ мяукаю. Так что ты при ней не очень-то.

– Это, что влияние удара электричеством…

– Ага, электричество, как известно, лечит, вот и тебя – Мартин хмыкнул – подлечили… Так вот

– И вообще не имей привычки перебивать, я если разобраться постарше тебя буду – во-вторых: человеческое, как ты его называешь, восприятие действительности есть у всех животных, только формулировочка некорректная.

– Сделайте одолжение, котик, наставьте меня, дурака! – я развеселился. – И как мне мое восприятие называть? Я ж – как ни крути человек, венец, так сказать, в отличие от некоторых… Я это сегодня утром в зеркале видел!

– А все просто – кот не обиделся. – Моя, наша реальность более проста, более однозначна. Мы ж не такие умные, как вы, венцы… Мартин улыбнулся… Хм. Ну он как-бы не улыбнулся, но я ПОНЯЛ, что это была именно улыбка.

– Смотри. Вот на днях Жене плохо было. Так?

– Ну?

– Ну вот! Что сделал ты? Ты дал ей таблетку и ушел в мастерскую. Твоя реальность была такова: „Жене плохо, вот дам ей таблетку, она девочка взрослая, полежит, таблетка подействует и она, как ни в чем не бывало пойдет готовить мне обед. А я должен бежать в мастерскую“

– Правильно, ко мне в мастерскую галерист должен был придти, из галереи на Хаусманн-штрассе…

– Мое же восприятие той же ситуации было попроще: Женьке плохо. И все! И ничего больше. Поэтому я к ней на диван забрался, под бок ей лег… пришлось, конечно, потрудиться… Твои ж таблетки – мертвому припарки!

– Конечно, тебе ж работать не надо, тебя ж МЫ кормим!

– Спасибо, конечно, однако в тот момент, в тот момент, при ПРАВИЛЬНОМ восприятии тобой реальности ты бы не ушел! Работа не убежит, а Женьке плохо было, понимаешь. Ей под боком ТЫ был нужен. Это, кстати, ЕЕ восприятие той же самой реальности. Гораздо больше на мое похожее. Вообще, должен тебе сказать, что женское восприятие к нашему гораздо ближе! Но, вобщем это частный пример, хотя таких тысячи!

– Легко тебе говорить…

– Так и тебе должно быть легко: на самом деле любая, самая сложная ситуация – проста, вам – людям не хватает простоты воспрития. Вы хватаетесь за самые сложные, вымученные и невероятные решения, с места в карьер оперируете понятиями „долг“, „правота“, „истина“, хотя все эти понятия давно уже искажены тем же самым „человеческим восприятием“… Вот, например, Женька, встает на работу в пол-шестого утра! Ей плохо, она не высыпается, ее тошнит, голова кружится. Но она говорит себе „надо» потому что ее „долг“ зарабатывать на жизнь и так далее. А происходит это потому что кто-то в ее лаборатории решил, что это „правильно“ начинать работу в семь утра, а не в девять. Но никто из измученнных недосыпанием сотрудников никогда не выскажется против, потому что „так надо“, а доказательством тому является постулат „так всегда было“…

– Знаешь Мартин, у меня такое ощущение, что, и правда, тебе лет сто… Ты прямо, философ…

– Мне не сто, мне больше, как, думаю и тебе.

– Это в смысле?..

– Это в том самом смысле, про кошкины девять жизней. Не знаю девять ли их там на самом деле, меньше или, не дай Бог, больше, но … Понимаешь, переселение … хм … душ… оно как бы есть.

– Как бы? – я отметил в Мартиновом тоне некоторую неуверенность.

– Ну да. То есть, не то чтобы душа таким облачком витала-витала и, на тебе, вселилась в кого попало. Там – кот посмотрел наверх – серьезные планы на каждого имеются и серьезные же товарищи этим заправляют. То, что я сейчас назвал душой, а можно и по-простому, набором, клубком информации, назвать, в зависимости от содержимого своего, ждет строго определенного часа, определенной персоны и прочих условий. И только при полном их совпадении происходит вот такое, хм, переселение.

– Там? – я тоже посмотрел наверх. – А что они там не могут условия, так сказать, создать? Если надо.

– А кому надо? А зачем? Могут конечно, не вопрос. Но в том-то и дело, что они ждут. У них – кот воздел очи, потом озорно подмигнул мне, в отличие от нас времени – завались.

Мартин напомнил мне сейчас кота Матроскина со своим гуталином.

– Ну а теперь самый главный вопрос – торжественно, однако с большой долей ерничества провозгласил я. – Кем ты, например, был в прошлой жизни?

– Не знаю, – Мартин посмотрел на меня. – Не знаю. Однако, иногда, бывает возможность это узнать. Иногда. Потому как часто, вселяя душу в оболочку они там эту информацию попредерживают. Особенно, если душа, так сказать, грешна была. Прямо говоря – если сволочь был человек или пакостник какой – так ему специально потом назначено мягчайшим страдальцем стать. Частенько говорят, например, инквизиторы средневековые от любви неразделенной в следующей жизни маются. Вот доподлинно известно, что Торквемада не только в любви несчастлив, а еще к тому же в однополой любви.

– Вот ты говоришь „человек“. А животные? Их души что ж…

– Переселение души в животное – это последнее переселение. Это последний, тонкий фильтр очищения. Потом – все. Ибо животные по ИХ определению безгрешны.

– Это ты-то безгрешен? – насмешливо спросил я.

– Ах, брось – кот прошелся по кухне – подрать портьеру или, там, разбить вазу… Подумай сам, неужели у тебя повернется язык называть это грехом? Я ж говорю, люди – да и сам ведь был, точно был, иначе бы сейчас котом не был, люди легковесно оперируют словами, не вдаваясь особенно в их настоящий смысл. Грех… Знаешь у меня такое оущение – нет – знание, что в ПРОШЛОЙ жизни было у меня что-то, чего пока поймать, вспомнить, я пока не могу… Казнь… То ли меня казнили, то ли я…- Кот провел лапой по шее.

– Вот, кстати, говорят, что перед последним уходом все твои жизни выдаются тебе на „просмотр“, на „анализ“ и ты можешь САМ решить что с твоей душой делать…

– Кстати, про Торквемаду ты говорил в НАСТОЯЩЕМ времени. Он… ну не он, а.. бывший он, что, сейчас живет?

– Ага – весело подтвердил Мартин. – Он в России живет, попсовый певец он сейчас там… То-ли Дима, то-ли Саша… То-ли, Денис, вообще… И фамилия у него какая-то животная… Варан? Таран?..

– Интересно было бы с ним поговорить.

– Так он же не в курсе, я тебе только что объяснил!

Вернулась Женя. Мы сели пить кофе. Очень странно было наблюдать, как кот вновь стал обычным котом. Терся о Женины ноги, урчал, мяукал (правда теперь мне в его мяуканьи явно слышался „человеческий акцент“). Я размышлял. По Мартину выходило, что и я – вовсе не первая реинкарнация. Мне вспомнился один из моих снов. Даже это был не сон. Это был бред. Года два назад я подхватил сильнейший грипп. Температура зашкаливала за сорок, я то приходил в себя, то проваливался в горячий кисель температурных кошмаров. Один из них запомнился мне. Это была казнь. Островерхий город, одежда, виденная мной на картинах то-ли Кранаха, то-ли Брейгеля, светлого дерева плаха. Палач наводил ужас. Я помнил, что, очнувшись, я долго не мог придти в себя. Я помнил огромный меч палача и корзину у плахи.

– Как ты себя чувствуешь? – Женя участливо смотрела на меня. – У тебя такой странный взгляд.

– Нормально, Женечка, все хорошо, милая. – я постарался улыбнуться по- беззаботнее.

– Мне еще в парикмахерскую бежать. Ты точно в порядке? Я могу уйти?

– Ага…

Я не мог дождаться, когда жена уйдет. Я слонялся по квартире, борясь с сумбуром в голове. Как только захлопнулась дверь я схватил Мартина в охапку, вынес его на балкон. Посадив его на табурет перед собой, я закурил.

– Ну, рассказывай!

– А что ты хочешь еще услышать? Есть ли Бог? Рай, ад? Извини, я не в курсе. Я отличаюсь от тебя только тем, что не человек, а кот, а, значит, в отличие от тебя, искупил, так сказать и это моя последняя ипостась. Что будет потом я не знаю и мне это также любопытно как и тебе.

– А что ты помнишь из предыдущей жизни? Ну что-то же помнишь? Или знаешь как это узнать? Ты мне говорил…

– Я говорил, что бывает возможность…

– И как ее получить?

– А ты уверен, что тебе этого хочется? А вдруг ты серийным убийцей был или, там, Гитлером.

– Ничего, я как-нибудь с этим справлюсь. Ты мне только скажи как.

– Хм…- кот помялся … Честно говоря, я сам этого боюсь. Мало ли…

– А тебе-то чего бояться?- удивился я, – ты ж искупил…

– Страшно, – признался Мартин. – Просто страшно и все тут. Чую я…

– Давай, давай, – я, подбадривая кота, взъерошил ему шерсть на спине.

– Вобщем так, – сказал Мартин, – суть этого способа такова: двое могут вспомнить о своих прошлых жизнях, если их судьбы, вернее их души уже, в этих прошлых жизнях, пересекались. А что-то говорит мне о том, что у нас с тобой так и было.

– Что именно?

– Ну не знаю, я так чувствую, атмосфера в доме такая. Знаешь, напряжение, электричество.

– А делать, делать, что надо?

– Боюсь я, – взялся за свое Мартин.

– Не канючь – отрезал я, – рассказывай!

– Садись.

Я опустился на кухонный табурет. Кот запрыгнул на табурет напротив и немигающим взглядом уставился мне в глаза.

– Ну? – нетерпеливо поерзал я.

– Не нукай, не лошадь, – буркнул кот. -Смотри мне в глаза и пытайся не мигать.

Некоторое время мы сидели молча, пялясь друг на друга. Сколько времени прошло я не знал, глаза начали слезиться, я моргнул.

– Ну, я могу и ошибаться, – в голосе Мартина слышалось облегчение.

– Не дергайся, – сказал я – попробуем еще раз. И мы уставились друг на друга.

Я был так поглощен проникновением в свое прошлое существование, что не услышал как щелкнула входная дверь и Женин голос неожиданно раздался совсем близко

– Что тут происходит, тебе плохо?!

Мы с котом подпрыгнули от испуга.

– Женька! Ты уже вернулась! А что парикмахерская закрыта?

– Ужас! Ты ничего никогда не замечаешь! Посмотри на меня! – в голосе жены звенела обида.

– Вау! Красиво. – мой голос был фальшиво восторженным. А, главное, так быстро!

– Быстро? – изумилась Женя. – Я там битых три часа проторчала. Час только Петера ждала…

Вот это номер. Наши с котом гляделки длились минимум два часа. Я что, уснул? Не знаю, однако никаких таких прошлых жизней своих я не увидел. Может и произошло что? Не помню. Но не видел ничего. Точно. Я посмотрел на табурет напротив. Кота на нем не было.

– Все-таки этот удар током не прошел бесследно, – Женя взала меня за плечи и развернула к себе.

– Бедненький, ты скрываешь, что тебе плохо, да? Посмотри на меня. Она провела мне рукой по волосам, одновременно запрокидывая мне голову и заглядывая мне в глаза. Я поднял глаза на нее. Наши зрачки встретились…

Я сидел на телеге, у меня ужасно чесалась борода. Борода?!! Я поднял руку, чтобы почесаться. Тяжело звякнуло железо. Грубо кованный обруч кандалов впился в мое запястье. Я сидел на повозке, возле меня стояли закованные в железо люди с пиками, вокруг стоял сильный шум, чем-тоомерзительно воняло.

Преодолевая вес кандалов я почесал шею. Пальцы мои почувствовали под руками жесткую растительность на щеках. Господи, кто я, где я?! Я оглядел свои руки. Большие, натруженные с грязными, обломанными ногтями, со следами ожогов, они явно принадлежали человеку рабочему, трудяге. Оглядев толпу, я напряг свою память, свои скудные исторические познания… средние века, Eвропа, западная Eвропа! Прислушавшись, понял, что скорее всего, Германия. Потом повернул голову вправо. Огромная масса готического собора навалилась на меня серым камнем, острыми пиками арок и окон. Я понял! Понял!! Курс истории искусств в художке оказался ненапрасным. Это Кельн!

Толпа слева от меня загремела, заголосили женщины. Я с трудом – мешал кованный ошейник, соединенный цепью с кандалами – повернул голову налево. На помост, в центре которого возвышалась плаха, втащили одетого в черный, изодранный балахон молодого человека. Он странно улыбался. Губы его подергивались. Люди в железе, схватили его за плечи, начали пригибать, притискивать его к плахе, к которой уже подошел устрашающего вида человек в маске, с мечом. Народ возопил: Tod! Tod!

Это казнь! Казнь! И я, судя по кандалам и охране вокруг меня, один из обреченных. Вздох пронесся ветерком по толпе. Это молодой человек на помосте, стряхнув с себя стражников, обвел толпу больным, сумасшедшим взглядом, задрал голову вверх и почесал шею с выпирающим, острым кадыком. Затем он сам стал на колени и положил голову на плаху. Я отвернулся. Свист меча, хруст хрящей, стук падающей в корзину головы. Мне затошнило. Я понуро сидел на повозке, сглатывая подступающую желчь. Я что, следующий?! Меня залил липкий ледяной ужас. Я увидел свою голову в кровавой корзине.

Передо мной возникла плотная фигура в темной сутане. Я поднял на нее глаза.

– Отто, сын мой, – произнес тот торжественно, – архиепископ дарит тебе милость и прощение. Покайся , грешник, прилюдно в утаивании податей, в отказе их платить, повинись – и тебя казнят так же быстро и безболезненно, как и этого недоноска. – Священник махнул рукой в сторону помоста.

Почему я понимал все, что говорил этот приятного вида служитель церкви? Я ЗНАЛ, что это чужой язык, но … понимал все. Намереваясь объяснить ему как-то, что я тут не причем, случайно, это ошибка, это сон, гипноз, кошмар, я осознал, что В КУРСЕ ВСЕГО ПРОИСХОДЯЩЕГО. И с ужасом услышал себя, отвечающего почти помимо воли.

– Не быть раскаянию, отец Блазиус. Не в чем. И ты знаешь это сам.

– Неужели не страшно тебе, сын мой, быть четвертованным, начиная с руки? Что могут значить несколько слов раскаяния по сравнению со страданиями, которые ты примешь, не сказав их?

– Страшно, святой отец, страшно – согласился я. – Однако Господь наш Иисус Христос не дает мне ни сил ни благословления своего признать вину, которой не было, сознаться в преступлении, которого не совершал. Могу сказать только, святой отец, что будь воля моя и дай он мне еще одну попытку, поступил бы я точно также! – Мне вспомнились слова кота о грехе и об истине.

– Однако же, Отто, все мы грешны, – воздевая очи горЕ, витийствовал священник. – Грехом более, грехом менее. Какая теперь разница? Покаявшись, ты убережешь от подобного греха других добропорядочных граждан этого города!

– Греха?! – задохнувшись от гнева, прошептал я, – греха? А тот, чья голова лежит в корзине, как же назвать его, если грешником ты называешь меня? Ведь историю моего злодеяния ты знаешь не хуже других! Да я убил, я поднял руку на раба божьего, но моя дочь…

– Твоя дочь, идиот, – приблизившись ко мне так, что я улавливал гнилостный запах его зубов, прошипел отец Блазиус, – через пять минут увидит, как кричит на плахе ее отец! Винись, винись глупец, ты умрешь легко и уже завтра никого, слышишь, никого не будет волновать, был ты виновен или нет!

– Иди к дьяволу святой Отец, – устало и от того медленно проговорил я – иди и греши со своими монастырскими козами… На большее меня уже не хватало, я понял, что более не скажу ни слова.

Отец Блазиус вспыхнул, хотел было что-то сказать, но, онемев от обиды и ярости, не смог выдавить из себя ни слова. Через несколько секунд он уже удалялся от меня энергичной походкой человека, выполнившего свой долг. Я закрыл глаза. Мне было страшно. Когда я снова разомкнул веки, я был дома, на кухне. Надо мной стояла Женя, уперевшись в меня невидящим взглядом. Моя любимая жена остервенело скребла свою шею. Под ее пальцами вздувались красные царапины. Ее пересохшие губы быстро двигались. Я прислушался к ee, почти неслышному, ускользающему от меня бормотанию. „ Usus magister est optimus, usus magister est optimus, usus magister est optimus, usus magister est optimus, usus magister est optimus…“

*верю, чтобы смочь узнать

**опыт – лучший учитель

2 Antworten

Mark

Блестяще! Наслаждался Вашей живописью, но не подозревал, что она так сочетается с литературным даром. Успехов!

Leo Kaplan

Спасибо Вам огромное, Марк! И Вам желаю успехов!